Black fun

1980. La puissance des fleurs a disparu, le nihilisme rigolard du punk aussi. Finie l’insouciance sucrée des sixties, évaporée la rébellion opiacée des seventies. Pour incarner ce changement, l’Angleterre élit une « Dame de fer » à sa tête et s’en mord déjà les doigts. Aux States, un acteur de westerns s’apprête à jouer les gros bras contre les sinistres Soviets. Chacun fourbit sa quincaillerie au cas où. La guerre est encore froide, mais l’ambiance est chaude. En France, les Trente Glorieuses expectorent leur dernier souffle dans un râle interminable, emportant avec elles le plein emploi, l’échelle mobile, la disco (ouf !) et les lendemains qui chantent malgré une prochaine distribution de roses. La donne est en train de changer, l’aventure collective s’achève et cède progressivement la place à un individualisme forcené. La providence se jouera désormais dans les salles de marchés… et tant pis pour la casse.

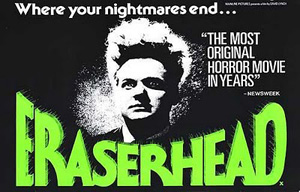

… A la faveur du récent succès populaire de son homme-éléphant, Eraserhead, le premier long métrage labellisé culte de David Lynch, est enfin distribué en France sous le titre commercialement opportuniste de Labyrinth Man.

Pour la jeunesse, l’horizon se couvre d’un épais brouillard. Dans les bahuts, tout le monde commence à parler de filières avec ou sans débouchés. Réussir en mathématiques ou en sciences physiques, c’est déjà réussir sa vie, alors qu’elle vient à peine de commencer ; l’avenir sera technologique ou ne sera pas. Heureusement, les radios vont bientôt être libres et l’esprit punk a décomplexé et débridé la créativité des kids. Le noir devient la couleur étendard. L’époque est triste mais bouillonnante. Le pessimisme se fait combatif. Cette nouvelle ère glaciaire installe sa froide bande-son (1) aux accents synthétiques et ses angoissantes images monochromes. Eraserhead sera l’un de ses manifestes. Black fun.

1983. Cela fait maintenant trois ans que Eraserhead (qui, au passage, a retrouvé son titre en VO) est à l’affiche d’un cinéma du 13e arrondissement de Paris. Fidèle à son concept originel, le film est programmé tous les samedis soir à minuit. « Midnight movie » oblige. Immergé dans la « subculture » de l’époque, je me dois d’en être sous peine de perdre mes galons de caporal de la new wave.

Totalement fasciné par ce « machin » auquel je ne comprends rien et grisé comme par un manège à sensations fortes, je rééditerai l’expérience de nombreuses fois, avec toujours pour ouvrir le bal Le Bunker de la dernière rafale (2) en lever de rideau. Pour la petite histoire, quand Eraserhead attirait ses silencieux processionnaires vers l’austère 13e, simultanément, son jumeau de minuit, le Rocky Horror Picture Show (3), invitait ses turbulents disciples à jouer du cotillon et de la langue de belle-mère dans le festif 5e arrondissement. Choisis ton camp camarade ! Glam ou cold wave, rouge vermillon ou noir profond, comédie musicale ou cauchemar postindustriel, extraverti ou introspectif, Meat Loaf ou Ian Curtis.

… Lors d’un étrange repas chez les parents de son ex-fiancée, où la volaille se vide de son sang comme une femme perd les eaux, Henry Spencer (interprété par le fidèle Jack Nance, qui sera de presque tous les tours de train fantôme lynchiens) apprend qu’il est père. « L’enfant », lourdement prématuré, est monstrueux. Sous la pression, l’improbable famille s’installe dans son petit appartement. Incapable de faire face, la mère abandonne rapidement le foyer. Henry se retrouve alors seul pour s’occuper de son abominable progéniture. Henry est nerveux, très nerveux. Une pin up peroxydée à grosses joues vit dans son radiateur, des poulets rôtis font la ronde, un type inquiétant et pustuleux actionne tranquillement une machinerie invisible. Le psychisme d’Henry se délite, à l’image des décors extérieurs (La ville est ici réduite à une sinistre friche industrielle) qu’il arpente fiévreusement. Au cœur de sa hantise, il y a cette innommable chose en langes qui braille à lui en faire exploser les synapses…

… Lors d’un étrange repas chez les parents de son ex-fiancée, où la volaille se vide de son sang comme une femme perd les eaux, Henry Spencer (interprété par le fidèle Jack Nance, qui sera de presque tous les tours de train fantôme lynchiens) apprend qu’il est père. « L’enfant », lourdement prématuré, est monstrueux. Sous la pression, l’improbable famille s’installe dans son petit appartement. Incapable de faire face, la mère abandonne rapidement le foyer. Henry se retrouve alors seul pour s’occuper de son abominable progéniture. Henry est nerveux, très nerveux. Une pin up peroxydée à grosses joues vit dans son radiateur, des poulets rôtis font la ronde, un type inquiétant et pustuleux actionne tranquillement une machinerie invisible. Le psychisme d’Henry se délite, à l’image des décors extérieurs (La ville est ici réduite à une sinistre friche industrielle) qu’il arpente fiévreusement. Au cœur de sa hantise, il y a cette innommable chose en langes qui braille à lui en faire exploser les synapses…

Alors c’est quoi, Eraserhead ? Un drame onirique sur les affres de la paternité, sur les angoisses du quotidien, sur l’engagement amoureux et le passage à l’âge de responsabilité ? Sans doute, mais abordé de façon désinvolte et distanciée, à la marge. Le seul et unique enjeu est de fabriquer des images mentales, de mettre en scène cauchemars et fantasmes comme autant d’étapes d’un voyage immobile dans les tréfonds d’un cerveau malade. Ici, pas l’ombre d’une référence à un maître du septième art, tout au plus une vague réminiscence du cinéma expressionniste allemand des années 1930 (noir et blanc granuleux, travail de la lumière et cadrages suggestifs) ne vient cajoler le cinéphile dans le sens du travelling. Bien joué, David !

Film concept, installation d’art contemporain ou encore performance de vidéaste (bien plus talentueux que tous ceux qui pullulaient à la même époque), la démarche, l’idée plastique précédant la construction narrative, est à contre-courant des méthodes cinématographiques traditionnelles. Tout part d’une idée, d’une image, d’un flash qui viendra soumettre la narration en la réduisant à un rôle utilitaire de vecteur.

Film concept, installation d’art contemporain ou encore performance de vidéaste (bien plus talentueux que tous ceux qui pullulaient à la même époque), la démarche, l’idée plastique précédant la construction narrative, est à contre-courant des méthodes cinématographiques traditionnelles. Tout part d’une idée, d’une image, d’un flash qui viendra soumettre la narration en la réduisant à un rôle utilitaire de vecteur.

Ce cinéma cérébral, faussement intellectuel et à l’humour (noir) bien trempé, bouleverse la grille de lecture habituelle du spectateur rationnel qui cherche, dans un réflexe quasi pavlovien, à mettre du sens sur chaque image et son coucher sur la pellicule.

David Lynch, qui de son propre aveu n’est pas cinéphile, prouvera tout au long de sa carrière qu’avant d’être cinéaste, il est artiste. Le cinéma n’étant qu’une matière, parmi d’autres, lui permettant d’animer et de sonoriser ses créations. Il est une sorte de Jérôme Bosch multimédia (ça marche aussi avec William Blake ou Edvard Munch), metteur en scène de ses propres obsessions, un « dream catcher » pervers qui libérerait les cauchemars après les avoir capturés. Pour certains, on est face à du cinéma de foire (justement, n’était-ce pas sa nature première ?) orchestré par un faiseur cynique et manipulateur, pour d’autres c’est l’œuvre complexe et passionnante d’un artiste singulier.

… « In heaven everything is fine, in heaven everything is fine, you got your good dreams and I got mine », chante, en minaudant face caméra, la fille du radiateur, blonde platine aux joues boursouflées de latex. Sur sa planète, l’homme au visage ravagé actionne placidement les leviers du destin. Henry Spencer va bientôt disparaître, s’effacer dans un fracas assourdissant de forges en fusion. Flash de fin.

2011. Ce qui se tramait dans les années 1980 s’est confirmé ; l’individualisme façon survivor, la prise de pouvoir par les salles de marchés, la technologie dévorante, plus assez de travail pour tout le monde… What else ? David Lynch est devenu un cinéaste reconnu et toujours reconnaissable à qui je serai éternellement reconnaissant d’avoir su égayer mes samedis soir. Black fun !

PS : Les paillettes ont gagné ! The Rocky Horror Picture Show est encore et toujours à l’affiche… dans la même salle. No fun.

(1) Petite playlist utile pour se mettre dans l’ambiance (cliquez sur les titres pour les écouter) :

« A Touching Display » de Wire, extrait de 154 (1979).

« Decades » de Joy Division, extrait de Closer (1980).

« Crowds » de Bauhaus, extrait de In The Flat Field (1980).

« Show Of Strength » de Echo & The Bunnymen, extrait de Heaven Up Here (1981).

« In Power We Entrust The Love Advocated » de Dead Can Dance, extrait de Dead Can Dance (1984).

« Empire Song » de Killing Joke, extrait de Revelations (1982).

« One Hundred Years » de The Cure, extrait de Pornography (1982).

(2) Le Bunker de la dernière rafale de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet (court métrage, France, 1981).

(3) The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman (USA, 1975).